Alfredo Zuppiroli, Cardiologo

ABSTRACT

Le cure palliative continuano ad essere confinate alla fase terminale e quasi esclusivamente ai malati oncologici, nonostante il maggior peso epidemiologico delle malattie croniche cardiovascolari. È necessario un netto cambiamento organizzativo ma prima ancora culturale e formativo.

Parole chiave: Cure palliative; scompenso cardiaco; qualità della vita; pianificazione delle cure; legge 219.

_____________________________________________________________________

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce le cure palliative (CP) come: “un approccio che migliora la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie che affrontano i problemi associati a patologie ad evoluzione infausta, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza, attraverso l’identificazione precoce e la valutazione accurata e il trattamento del dolore ed altri problemi, fisici, psicosociali e spirituali”. In Italia la legge 38/2010 definisce le CP come “l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici”.

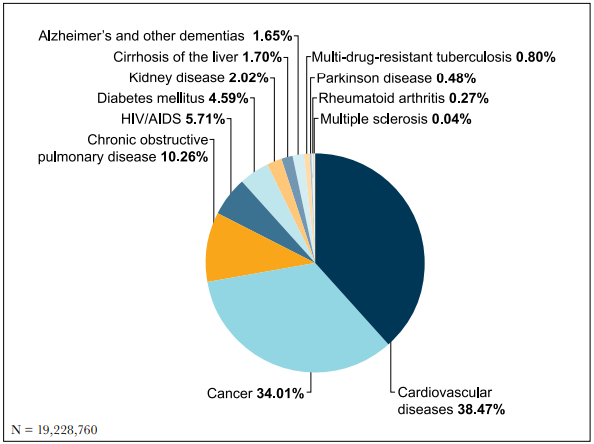

Per quanto riguarda i bisogni di CP, è sempre l’OMS che nel suo Atlante Mondiale del 2014 stima che i pazienti affetti da malattie croniche non neoplastiche rappresentino la maggioranza, e tra questi la fetta più importante sia rappresentata dalle persone affette da malattie cardiovascolari (fig. 1): di fatto, circa quattro persone su dieci. Sappiamo inoltre dai documenti congiunti redatti dalla Società Italiana di Cure Palliative e dalla Società Italiana di Cardiologia che le CP, se da una parte non devono costituire affatto elemento di remissività rispetto all’alta intensità di cure, quando indicata e proporzionata ai bisogni reali e ai profili clinici dei malati, dall’altra possono offrire un sistema di supporto per aiutare i pazienti a vivere più attivamente possibile fino alla morte e per aiutare la famiglia durante la malattia dei pazienti ed anche dopo, nella fase del lutto, con un approccio tipicamente multiprofessionale. L’obiettivo è il miglioramento della qualità di vita, a patto che siano prese in considerazione precocemente nel corso della malattia, in combinazione con le classiche terapie attive sulla malattia volte a prolungare la durata della vita.

Si capisce dunque come le CP non possano essere confinate alla sola terminalità, non possano essere considerate soltanto come terapia del dolore e non possano essere riservate soltanto ai malati oncologici. Del resto, è lo stesso Piano Nazionale della Cronicità, redatto dal Ministero della Salute ormai sette anni fa, che invita testualmente le organizzazioni sanitarie ed i professionisti a riflettere sulla necessità di nuovi approcci, dei quali ecco alcuni esempi: “malattia vissuta con al centro il paziente/persona (illness), e non solo malattia incentrata sul caso clinico (disease); analisi integrata dei bisogni globali del paziente, e non solo razionalità tecnica e problemi squisitamente clinici; mantenimento e co-esistenza, e non solo guarigione; accompagnamento, e non solo cura; superamento dell’assistenza basata unicamente sulla erogazione di prestazioni, occasionale e frammentaria, e costruzione condivisa di percorsi integrati, personalizzati e dinamici; patto di cura con il paziente e i suoi Caregiver e non solo compliance alle prescrizioni terapeutiche”. A proposito del patto di cura indicato dal Ministero della Salute è opportuno citare anche la legge 219/2017, che all’articolo 5 recita testualmente: “Nella relazione tra paziente e medico … rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l’equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi … il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari … sono adeguatamente informati … in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative”.

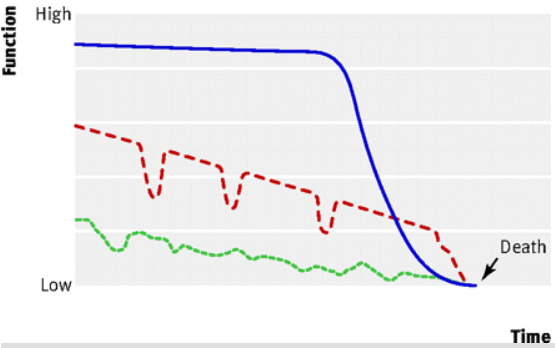

Fatta questa premessa generale, prendiamo in considerazione lo scompenso cardiaco che, non dimentichiamolo, in Italia rappresenta la seconda causa di ricovero dopo il parto. La sua prevalenza è in costante aumento, sia per l’invecchiamento della popolazione generale sia per la riduzione della mortalità nelle patologie cardiache acute grazie al miglioramento delle tecniche terapeutiche; sappiamo inoltre che la prognosi, in particolare nelle forme di scompenso cardiaco avanzato, è peggiore rispetto a quella di molte neoplasie, contrariamente a quanto percepito dal senso comune. Differentemente dalle patologie oncologiche, che da una certa fase in poi della loro traiettoria clinica hanno un decorso piuttosto prevedibile verso la fine della vita, i pazienti affetti da scompenso cardiaco, come da altre patologie croniche, presentano un decorso fluttuante, fatto di instabilizzazioni e remissioni, tanto da rendere piuttosto difficile la prognosi (fig. 2). Questa è la motivazione principale cui si ricorre per giustificare il mancato ricorso alle CP, incorrendo in almeno due errori: il primo, quello di focalizzarsi solo sulla prognosi, sulla durata della vita residua, oggettivamente più difficile da valutare in un cardiopatico rispetto ad un malato oncologico, dimenticando così tutti i bisogni che il paziente scompensato presenta ed a cui le cure cardiologiche classiche non sono in grado di rispondere; il secondo, quello di pensare alle CP solo in prossimità della morte, perdendo dunque tutto quel patrimonio che esse potrebbero offrire se considerate precocemente e non invece richieste quando “non c’è più nulla da fare”.

Esistono alcuni criteri che possono senz’altro indicare come appropriato l’affiancamento al cardiologo del palliativista: si tratta dei casi di scompenso cardiaco avanzato, o end-stage, caratterizzati, nonostante un’ottimale terapia cardiologica, da classe NYHA IV, ipotensione arteriosa e/o importante ritenzione di liquidi, cachessia, multipli ricoveri negli ultimi sei mesi, necessità di frequente o continuo supporto farmacologico infusionale, scarsa risposta alla terapia di resincronizzazione cardiaca. In tema di terapia elettrica dello scompenso cardiaco, molti pazienti con scompenso cardiaco avanzato sono portatori di defibrillatore: non è infrequente che gli ultimi tempi della vita di queste persone siano segnati da frequenti scariche del dispositivo che, nonostante siano elettrofisiologicamente appropriate, sono clinicamente futili se non dannose perché peggiorano la qualità di vita residua del malato, trasformando una morte aritmica in una morte che avviene per progressiva insufficienza di pompa cardiaca, con conseguente prolungamento delle sofferenze. Purtroppo la maggior parte dei cardiologi è impreparata ad affrontare il tema della disattivazione del defibrillatore, un aspetto che dovrebbe essere discusso con il paziente a partire dal momento dell’impianto (vedi l’articolo 5 della legge 219 già citato). Pensiamo, in proposito, alle gravi carenze formative che ancora contraddistinguono il percorso di studi, prevalentemente, se non esclusivamente, centrato sugli aspetti biomedici, tecno-scientifici, lasciando da parte tutto l’apporto che le scienze umane potrebbero e dovrebbero fornire, con il risultato che di certi temi non si parla, dato il disagio che il medico prova nell’avviare la discussione con il paziente e i suoi familiari sulle scelte di cura verso la fine della vita. Sul tema è molto chiara la già citata legge 219, che dunque anche sul piano giuridico, oltre che etico, rende la disattivazione di un defibrillatore un’opzione possibile e coerente con l’approccio palliativo: ovviamente tutto questo deve avvenire in piena condivisione con il paziente, nel rispetto della sua autonoma capacità di partecipare alle decisioni che riguardano la sua salute e la sua vita.

Purtroppo, tra ciò che i pazienti dovrebbero sapere e ciò che in realtà sanno circa le loro condizioni e la loro prognosi la differenza è molto grande: nonostante da oltre 25 anni il nostro codice deontologico ci obblighi a dire la verità al paziente, la prassi quotidiana è ben diversa. Soprattutto nel caso dello scompenso cardiaco, oltre alla difficoltà che noi medici abbiamo nel sopportare il carico psicologico di comunicare cattive notizie, entrano in gioco altri fattori, tra i quali la sovrastima dell’impatto che le terapie farmacologiche ed elettriche possono avere sulla progressione della malattia gioca un ruolo determinante. È ora d’iniziare a educare i medici alla morte, a considerarla come il più naturale fenomeno che possa accadere ad un vivente e non vederla solo come un fallimento terapeutico, un “end-point” da procrastinare ad ogni costo.

Diamo ora uno sguardo a cosa accade in Toscana in tema di cure di fine vita, in particolare per i pazienti con malattie croniche, tra le quali lo scompenso cardiaco rappresenta la stragrande maggioranza. Sul tema, l’Agenzia Regionale di Sanità pubblica periodicamente dal 2017 un report che, partendo dai dati relativi ai ricoveri in reparti ospedalieri per acuti ed in hospice, agli accessi in pronto soccorso, all’intensità delle cure, al luogo del decesso, fotografa una modalità di cura e di assistenza centrata sull’ospedale per acuti, con un ricorso alle CP marginale, tardivo e limitato nella stragrande maggioranza ai pazienti oncologici. Da vari anni, dunque, sappiamo che in Toscana è necessario riorganizzare i servizi di assistenza e cura secondo modelli che privilegino l’attenzione ai desideri delle persone, in primis quello di lenire i sintomi, piuttosto che continuare a lottare tecnicamente e tecnologicamente contro patologie giunte ormai alla loro fase terminale. Un’inversione di tendenza che ci viene richiesta non solo dagli standard di appropriatezza clinica ma anche e soprattutto da esigenze etiche che si muovono sia nella dimensione individuale e privata del rispetto delle persone che in quella collettiva e pubblica dell’utilizzo delle risorse.

La situazione si è accentuata nel 2020 quando l’ulteriore gravità prodotta da COVID-19 avrebbe richiesto ben altra risposta. Sempre grazie all’Agenzia regionale di Sanità apprendiamo che una positività al SARS-CoV-2 è stata determinante nell’indurre nei soggetti affetti da tumore e/o malattie croniche una risposta nell’ultimo mese di vita di tipo ospedaliero, contraendo rispetto al biennio precedente il già scarso ricorso alle CP. Inoltre, indipendentemente da COVID-19, su cento pazienti affetti da malattie croniche non neoplastiche deceduti nel 2020 solo uno è entrato in Hospice verso la fine della vita, e comunque troppo tardi, dato che la mediana della degenza è stata di cinque giorni. E questo non è accaduto perché le strutture sono insufficienti, visto che il tasso di occupazione dei posti letto in Hospice nel 2020 è risultato appena del 37%.

È dunque necessario un netto cambiamento culturale per superare quella prospettiva che vede le cure verso la fine della vita centrate soltanto sugli aspetti biologici, sulla malattia e non anche sulla persona malata, con il conseguente ricorso in pazienti molto anziani, fragili, affetti da più patologie croniche a modelli di cura ed assistenza adatti ad altri contesti, cioè quelli delle malattie acute. Cominciamo a mettere i medici di medicina generale, gli specialisti ospedalieri, i palliativisti, ma anche gli infermieri e gli altri professionisti sanitari in grado di comunicare tra loro, superando paradigmi organizzativi a silos ormai francamente inaccettabili, altrimenti quei vasi comunicanti che secondo le leggi della fisica dei liquidi consentono di raggiungere l’equilibrio resteranno una chimera per i pazienti giunti sull’ultimo tratto di strada.

Fig. 1

Soggetti adulti con bisogni di cure palliative alla fine della vita, distribuzione per patologia. Da: Global Atlas of Palliative Care at the End of Life, WHO, 2014

Fig. 2 Le tre principali traiettorie di declino alla fine della vita. La linea continua in alto rappresenta i malati di cancro, quella intermedia tratteggiata i pazienti affetti da insufficienza d’organo, quella in basso i fragili. Da: Murray SA, Sheikh A. Care for all at the end of life. BMJ 2008;336:958